В середине XX века физик Джон Белл сформулировал особый тест, который стал одним из важнейших инструментов для отличия квантовой механики от классической физики. Этот тест — неравенство Белла — опирается на концепцию локального реализма, предполагающую, что свойства объектов существуют независимо от наблюдения и что никакое влияние не может распространяться быстрее скорости света. Согласно классической картине мира, любые экспериментальные нарушения этого неравенства указывали бы на существование глубинных причинных механизмов, превосходящих возможности классической теории. Однако многочисленные эксперименты давно подтвердили, что неравенство Белла нарушается в квантовом мире, что свидетельствует о феноменах, которых нельзя объяснить классическими законами.

Долгое время считалось, что такие нарушения связаны с явлением квантовой запутанности — состоянием, в котором две или более частицы находятся в тесной корреляции, даже находясь на расстоянии километров друг от друга. Эта особенность казалась фундаментальной чертой квантовой механики и подтверждением ее нелокальной природы. Однако в последние годы учёные предложили новую точку зрения, указывающую на то, что источник нелокальности в квантовой физике может быть иным, нежели запутанность.

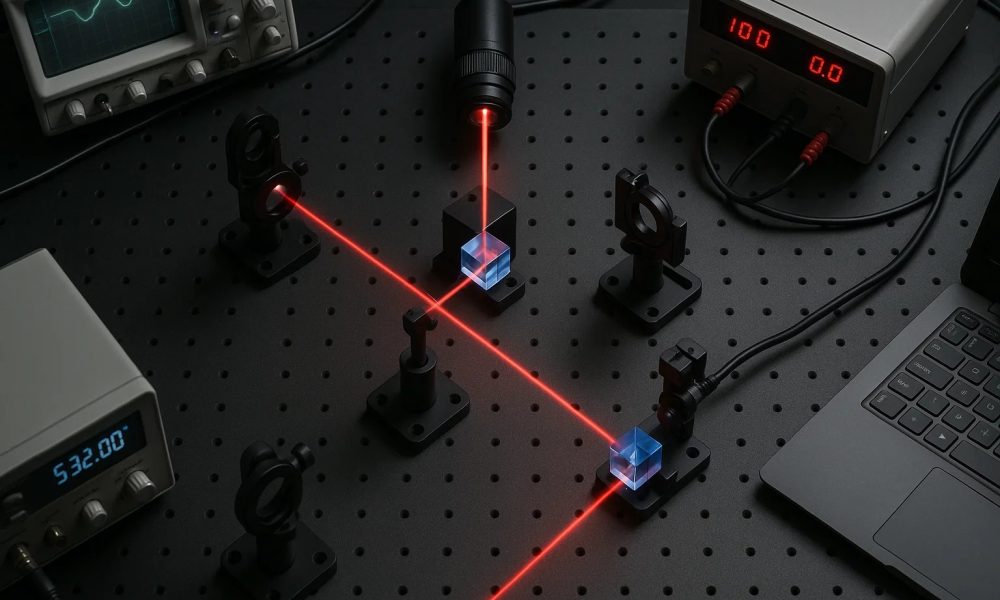

Ключевое открытие заключается в концепции «квантовой неразличимости по пути» (path identity). Под этим подразумевается ситуация, когда фотоны приходят к детекторам так, что определить, через какой именно маршрут они прошли, принципиально невозможно. Этот эффект достигается путём организации условий, при которых два источника фотонов — кристаллы — испускают пары частиц, а система оптических элементов так устроена, что траектории путей переплетаются, делая источники неотличимыми. В результате фотоны, несмотря на отсутствие запутанности, демонстрируют квантовые корреляции.

Используя такую схему, экспериментаторы смогли зафиксировать нарушение неравенства Белла более чем на четыре стандартных отклонения — значительный и статистически убедительный результат. Это первое в истории подтверждение того, что квантовые корреляции и нелокальные эффекты могут возникать и без наличия запутанных частиц. Учёные подчеркивают, что подобные наблюдения указывают на более широкое понимание источников квантовой нелокальности, связанное не только с запутанностью, но и с неразличимостью путей прохождения частиц.

Реализованный эксперимент включает использование лазера, излучение которого направляется на два кристалла, способных испустить пары фотонов. С помощью специально настроенных оптических элементов траектории фотонов переплетаются так, что трудно определить, через какой из возможных маршрутов прошёл каждый из них. Это создает условия для возникновения квантовых корреляций без запутанности. В результате, проверка на неравенство Белла показала, что локальный реализм нарушается, что свидетельствует о существовании нелокальных эффектов, способных принимать форму не только запутанных состояний.

Стоит отметить, что полученные результаты являются важным шагом в понимании основ квантовой физики. Они показывают, что нелокальность может возникать и в ситуациях, исключающих запутанность, что расширяет границы понятий о фундаментальных причинах столь необычных эффектов. Однако, несмотря на значимый прогресс, эксперимент продолжается, так как существуют ограничения. Например, в исследовании применялась постселекция — то есть анализ данных только тех фотонов, которые соответствовали определённым условиям, что потенциально могло искажать статистику. Также не были полностью устранены возможные лазейки, связанные с фазами детекторов и их пространственным разделением.

В будущем учёные планируют усовершенствовать установку, исключить возможные искажения и провести более строгие тесты. Такие исследования позволяют предположить, что нелокальные эффекты в квантовой механике могут существовать даже без запутанности, что вызывает сомнения в традиционных представлениях о границах классической и квантовой реальности. Новые экспериментальные подходы и теоретические выводы открывают путь к более глубокому пониманию природы инфлюенса и причинно-следственных связей, что в перспективе может привести к новым направлениям в квантовых технологиях и фундаментальной физике.